“虞城枕山麓,七水流如弦。”

往古有弦歌之习,昔时开虞山之派的常熟,

有着七条平行的河流贯穿东西,

又汇入一条南北向的主河道——琴川(七弦河),

俯瞰整个城市酷似一架古琴,

七条小河宛如古琴上的七根长弦,

而虞山脚下的焦尾泉就像琴的尾端,

便有了“古琴之乡”的美誉。

余音绕梁,是古典乐声的独特之美

在中国的传统文化里,一直都有“琴、棋、书、画”之说。

在虞山派古琴艺术(苏州市级非物质文化遗产)的传承人

——陈尉华老师心中,

四艺之首的古琴,能通过美妙、幽玄的音色,

恰如其分地表达情绪,恬静淡雅,沉稳浑厚,疏朗旷逸......…

泠泠七弦上,静听松风寒。

抚琴陶冶性情,一直是中国文人追求的理想,

而古琴的滑音最是让人沉醉其中。”

根据乐曲的需要,滑音有长有短,

前者婉转悠长,后者沉邃而宏,

琴音中仿佛蕴藏着无穷的秘密,直浸润到人的心底。”

正如陈尉华老师弹奏的琴声,悠悠入心。

陈老师说:

“古琴的另一特色是手在弦上走音时发出的摩擦声,

在喜爱听琴的人耳中,

能从另外一个深度听见其中的‘韵’”。

一声入耳,万事离心。

博雅脱俗,让心声得以具现

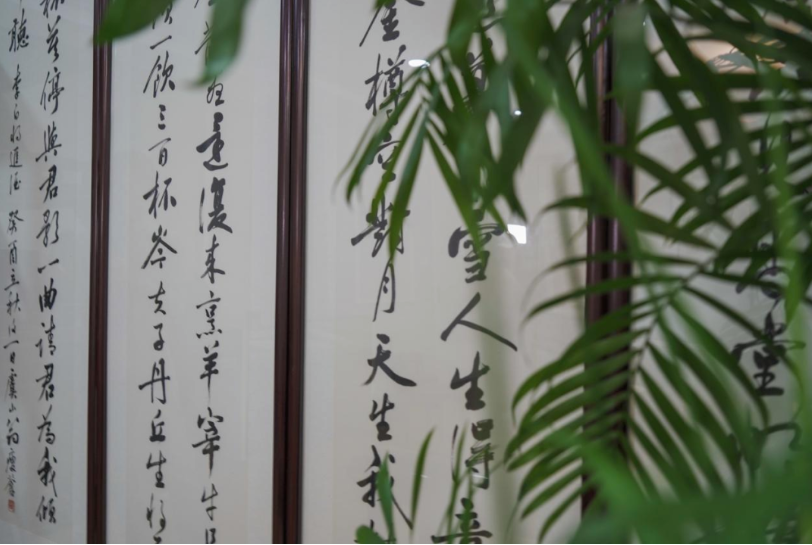

作为明清最有影响的琴派,

虞山琴派结合儒家“中和”和道家“大音希声”的音乐观,

形成“博大和平,清微淡远”的琴风,

“博雅”更是其脱俗的另一种境界,

被后人誉为“古音正宗”。

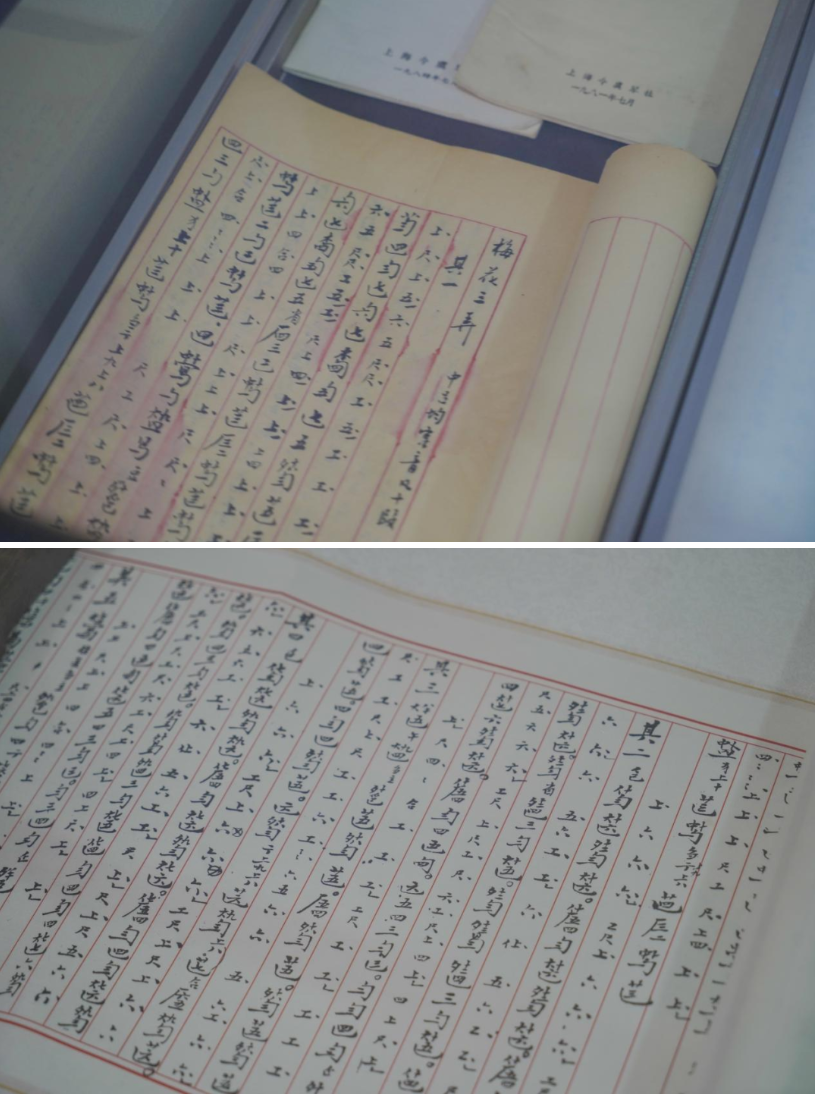

其创始人严天池,主持编写了《松弦馆琴谱》

(为清《四库全书》所收的唯一一部明代琴谱),

并创立了中国第一个古琴社——琴川社。

对于虞山派的琴风,

“曲音准确,层次分明;

曲调微妙,含蓄细微;情意冲淡,曲风内敛;

意境深远,内涵深邃。”

陈尉华老师有着细致入微的理解。

相较于“清微淡远”的气韵,

陈老师认为“博大和平”更注重于气势,

讲究琴乐的天人合一,

是内心平静,意境开阔的一种外在体现。

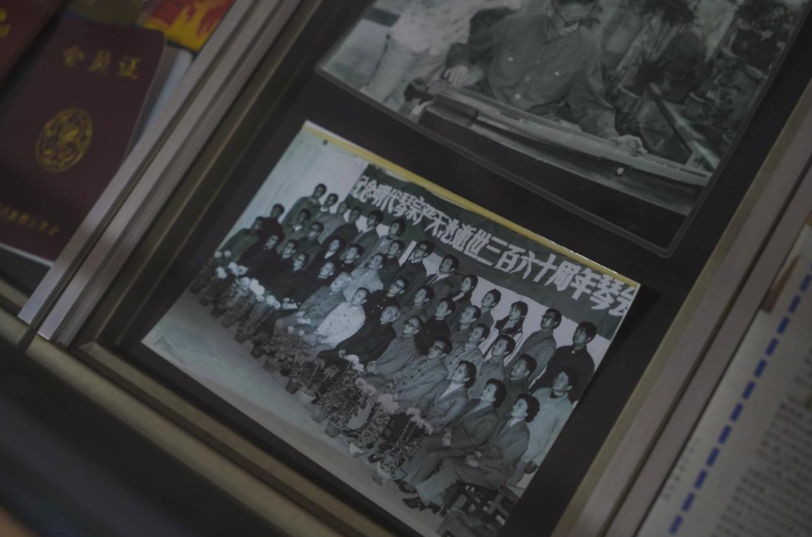

上世纪七十年代,

陈尉华老师得虞山翁瘦苍先生启蒙学习古琴,

后又得古琴大师吴景略、张子谦老师指导,

并拜龚一老师为师。

多年以来对虞山派古琴的发掘研究,

形成了自己独到的体会。

现代的琴谱中,类似《关山月》的轮指指法更为世人所熟知,

而在清代以前虞山派的琴谱中,

有大量“勾打挑再勾打挑”,

一种形似车轮转动的指法组合,产生的琴乐十分特别,

是虞山琴派的精髓所在。

“形而上者谓道,形而下者谓器。”

古琴的演奏技法不算复杂。

需要技巧,但更需要悟性,

且对琴人的品德有着更深的希望,

所以真正的内涵意境远不在琴本身。

正如陈老师所说:

“心中有江山,弹奏出的乐声才能空灵苍远。”

道器合一,传承经典的东方理念

常熟向来与古琴连筋带脉,

一九八四年便成立了虞山琴社,

又逐渐建立了虞山派古琴艺术馆、虞山琴派艺术工作室、

虞山少儿古琴社等完整的组织机构和立体教育体系。

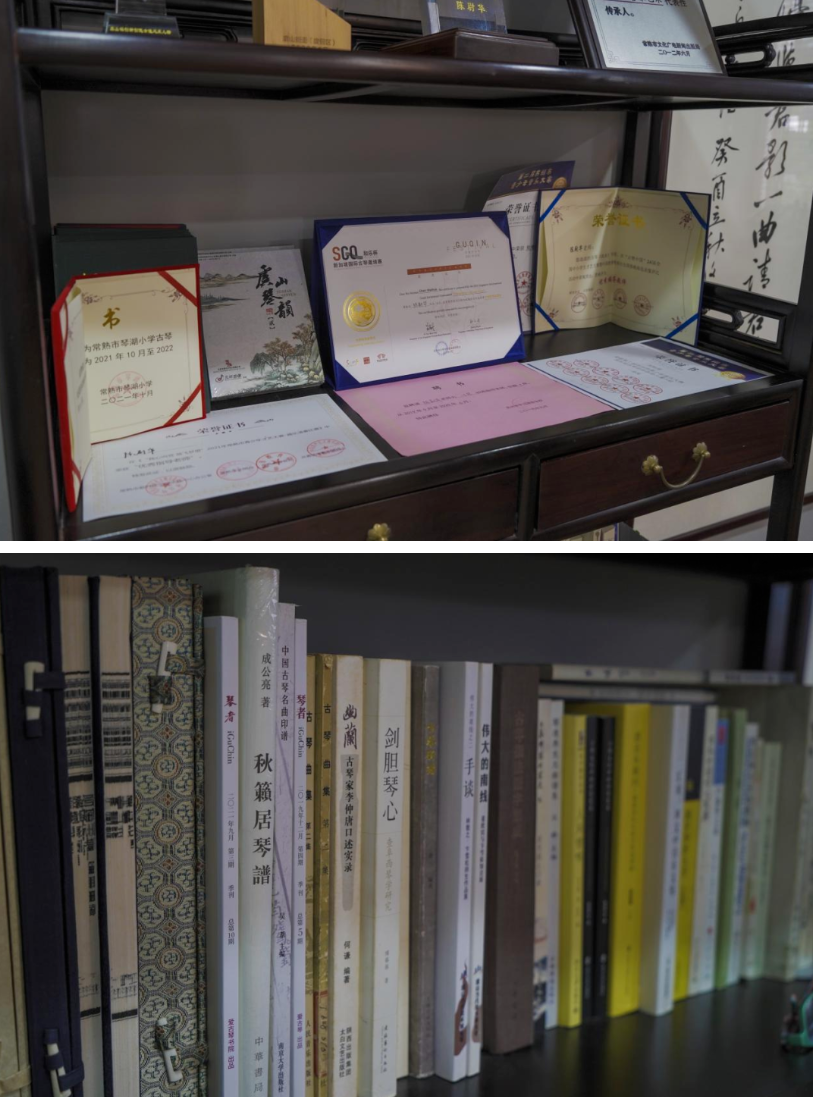

近年来,古琴更是走进课堂,

在苏州、常熟众多学校中开办了古琴课,

众多像陈老师一样的虞山琴派传承人

也活跃在非遗的传授活动中,

让这一非遗项目有了更深层次的传播。

几千年的文化沉淀,通过一个文人之器,

还能琢磨到古人的脉搏。

古琴,早已不仅是一种乐器,

更是一种修身正行的载体,

一种传统文化的化身。

虞山文化旅游度假区为了发扬这一文化瑰宝,

不断整理传播古琴非遗的知识,

让“古琴之乡”走入每个人的心中,

为虞山琴派的传承和发展营造更为广阔的空间。

拟稿人 | 张淑方、范之倩

审核 | 朱敏敏、徐红艳

发布人 | 周静

排版 | 周静

声明:

本文由【虞山文化旅游度假区】原创或整理编辑。相关转载内容只为公益分享传播之用,非商业用途。文章或图片版权属于原作者。如遇到:来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请第一时间联系我们,邮箱:243851375@qq.com我们将及时审核、更正或删除,谢谢。